3D造形とは?立体オブジェや空間演出に使われる技術・素材・工程を解説!

近年、店舗やイベント、アート作品の現場で目を引く立体的なオブジェや装飾が広まってきました。これらの魅力的な造形物は、すべて「3D造形」という技術から生まれています。

単なる装飾にとどまらず、空間そのものの印象を大きく変える3D造形は、商業施設や舞台美術、広告、プロモーションの分野でも注目を集めています。

本記事では、そんな3D造形の基本から、実際に使われる素材や工程、活用事例までをわかりやすく解説していきます。

空間をもっと魅力的に演出したい方は、ぜひ参考にしてください!

空間づくりで失敗したくない方へ

- イメージはあるが、どう形にすればいいかわからない

- 設計意図が現場に伝わらず、仕上がりにズレが出た

- 素材・工法選びで後悔したくない

空間づくりでは「企画・デザイン・設計・造形・施工」を分断するのは非合理的です。 工程の分断は失敗と遅延の原因となり結果的に異なる空間になる可能があります。

フィールド・クラブでは、空間の企画段階からデザイン・設計・造形・施工までを 一貫して対応し、「イメージ通り」と「現場で成立する」を両立した 空間づくりを実現します。

「まだ具体的に決まっていない」「まず相談だけしたい」 という段階でも問題ありません。まずは お気軽にご相談ください。

お客様に寄り添った空間づくりを、提供いたします。

3D造形とは?立体オブジェで空間を演出

3D造形とは、発泡スチロールやFRP、ウレタン樹脂などの素材を使い、立体的なオブジェや造形物を制作する技術です。

実際に、3D造形はさまざまな現場で活用されておりたとえば、

・商業施設の巨大モニュメントやシーズン装飾

・テーマパークや遊園地のアトラクション外観

・舞台美術・展示会ブースでの演出装飾

・企業プロモーションイベントの立体ロゴや製品模型

・ミュージアム・アート作品の造形展示

これらの現場では、訪れる人々の関心を引き、空間の世界観やブランドメッセージをより強く印象付けています。平面的なサインや装飾とは異なり、奥行きやボリューム感を持たせることで、より強い印象やインパクトを与えられるのが最大の特徴です。

視覚的なインパクトに加えて、触れられる・歩き回れるなどの「体感性」を備えているため、SNS映えや話題性の向上にも繋がっていきます。

空間そのものを演出し、印象に残る体験を提供したい場面において、3D造形は単なる装飾ではなく、集客力やブランド訴求力を高めるための有効な手段として注目です!

3D造形で使用される技術と手法

3D造形は、空間演出や立体オブジェクト製作の場面で、多様な技術や制作手法が活用されています。表現する内容や目的、素材にコストに応じて適した技術が選ばれ、それぞれに特徴があります。

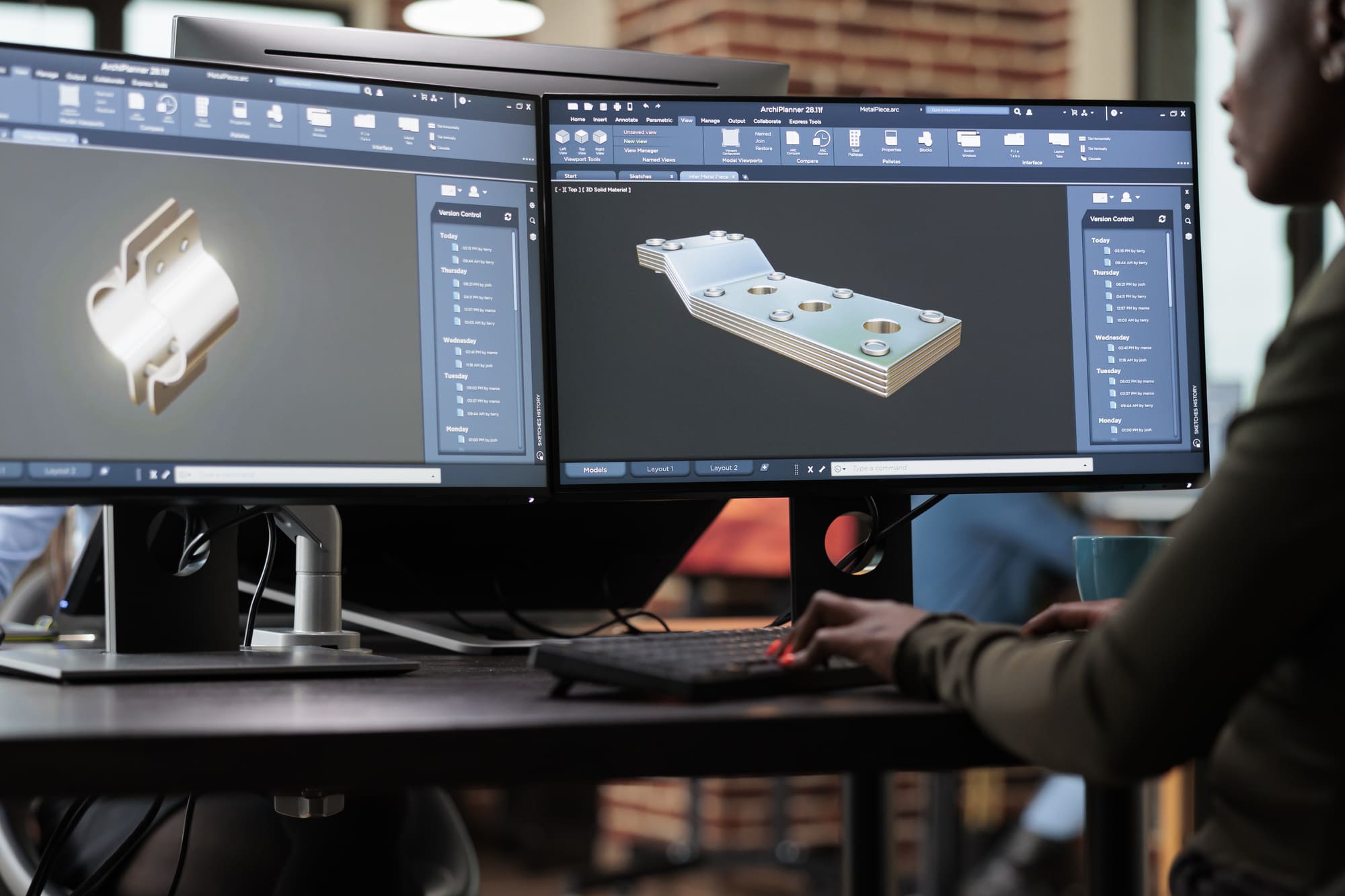

3Dプリンタ

近年注目されているのが、3Dデータをもとに造形物を直接成形する3Dプリンタです。

3Dプリンタはあらかじめ設計された3Dデータをもとに、樹脂や石膏、PLAといった素材を積層して形状を直接成形していきます。

いわばデジタルデータをそのまま立体化する技術です。

精密な形状など人の手では不可能に近い密度でデータの再現をすることが可能です。

またデータ修正やバリエーション展開も簡単でかつ試作から実物まで短期間で製作できる点も人気となっています。

ただし、素材やサイズの制約があり大型造形や強度が必要な場面では職人の仕上げ作業と組み合わせるハイブリッド造形が多くなってきています。

職人造形

従来から行われてきたのが、職人の手作業による彫刻・造形です。

発泡スチロールやウレタン、木材、粘土などを用いて削り出しや組み立てを行い、表面加工や塗装まで一貫して仕上げます。

大型造形や一点もののオブジェクト製作に向いており、機械では再現しきれない繊細なニュアンスやアナログ的な質感表現が得意です。

そのため生き物のリアルな彫像や細かな造形美は人の手だからこそ出せる温かみを求められる場面で高く評価されています。

また、現場の状況や演出意図に合わせたアレンジを加えることも可能なので空間デザインにおいて重要な立ち位置となっています。

職人の手だからこそ生まれる唯一無二の造形美は、今も多くの依頼で求められています。今後も欠かせない手法といえるでしょう。

機械+手作業のハイブリッド

近年、多くの現場で採用されているのが、機械加工と職人による手作業を組み合わせたハイブリッド手法です。

この手法がデジタル技術の効率性とアナログの柔軟性を同時に生かせるため人気になっています。

具体的には、まずCNCルーターやレーザーカッターなどの機械を用いて大まかな形の切り出しです。

機械が精密に加工するため均一な仕上がりと複数個の量産に向いています。

その後、切り出されたパーツを職人が手作業で組み合わせたり、細部を削り出したりして、表情や質感を付加していく作業です。

単に効率的な製作にとどまらず、作品に独自性や温かみを与えることができます。

このハイブリッド造形は、大型案件や短納期の現場で特に効果を発揮します。

商業施設の装飾やイベント会場の巨大モニュメントといったインパクトが求められる現場では機械によるスピーディーな原型製作と職人の細やかな精度が安定しコスト管理もしやすいです。

最終的には人の手で微調整することで、リアルな質感や繊細なディテールを加えることができます。

そのため、現代の造形スタイルの中でも最もバランスが良く、多様な現場で選ばれている手法だといえます。

3D造形で使われる定番素材

3D造形で使用される素材は活用されるシーンによって大きく変わります。

以下では定番の素材を加工性、耐久性、費用感、用途などから紹介していきます。

| 素材種類 | 加工性 | 耐久性 | 費用感(目安) | 特徴・用途例 |

| 発泡スチロール | ◎ 非常に軽く切削しやすい | △ 衝撃や水に弱く劣化しやすい | ◎ 安価 | 軽量造形・短期イベント・展示用オブジェなど |

| FRP(繊維強化プラ) | △ 型が必要で成形に手間がかかる | ◎ 高耐久・屋外使用も可能 | △ 中程度(型代別) | 常設モニュメント・遊具・テーマパークの造形など |

| ウレタン+モルタル | ○ 手加工・吹付けで成形しやすい | ○ 強度・耐候性は高め | ○ やや高め | 擬岩・擬木・自然造形・屋外ディスプレイなどに最適 |

3D造形制作の工程

ここからは実際に3D造形製作依頼をした際に行われる工程を紹介していきます。

1.ヒアリング

まずはお客様とコミュニケーションを取り、イメージをお伺いいたします

2.デザインご提案

現地調査を行い設置場所や環境に適したデザイン・仕様までご提案します。

3.お見積もり

ご要望やデザイン案をもとに、詳細なお見積もりを提示します。

4.ご契約

ご契約書類を交わします。

5.製作

自社工場にてデザイナー監修の下細部までこだわり製作します。

6.納品

設置、取り付け施工、メンテナンスまでを一貫して行います。

よくある質問

Q.3D造形と3Dプリンタは同じ?

A.3D造形は立体オブジェ全般の制作技術を指し、手作業や機械加工も含みます。その中に3Dプリンタが含まれます。

Q.依頼から完成までどのくらいの期間がかかりますか?

A.規模や素材によって異なりますが小型なら数日~数週間、大型や常設展示は1か月以上かかるケースがほとんどです。

Q.部分的な修正や再塗装はできますか?

A.可能となっています。完成後に色の変更や質感調整を行ったり、長期使用による劣化部分の補修などのメンテナンスも対応できます。

3D造形のことならフィールド・クラブへ

3D造形において素材選びは、見た目のクオリティだけでなく、耐久性・施工コスト・メンテナンス性にまで直結する重要な要素です。

短期間の装飾なら加工がしやすくコストも抑えられる「発泡スチロール」、屋外設置や常設展示には耐候性に優れた「FRP」や「ウレタン+モルタル」といった選択肢が有力です。

どの素材にも一長一短があるため、使用場所・期間・演出目的に応じて、最適な見極めが必要です。

導入に迷っている方は、ぜひフィールド・クラブにご相談ください!

自社の全国ネットワークを生かし商業店舗、公共施設、看板、造形物などにおいて企画から設計デザイン・製作・施工・管理をワンストップで行います!